ミャンマーを流れる、時と音

列を成す坊主頭、黄金のパゴダ、アウンサンスーチー、ビルマの竪琴・・・

ミャンマー、と聞いて思い浮かぶ物事の数は多くはないけれど、そのどれもが強烈で独特の空気を伝えている。

摩訶不思議、近くて遠い不思議の国ミャンマーの、やさしく激しい音色を聞いた10日と少し。

根をはるは、仏教の精神。

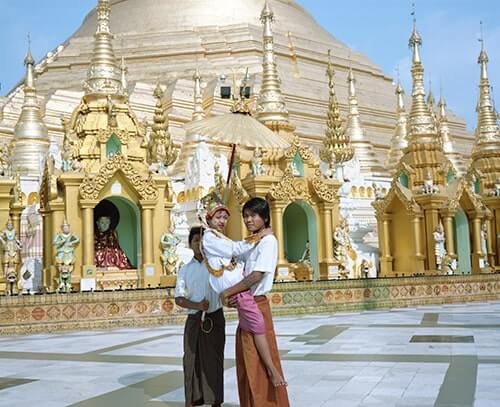

国民の9割が仏教徒というミャンマー。そんな彼らの暮らしと切っても切れない場所が、パゴダ(パヤー)とお寺(僧院)だ。

パゴダ(パヤー)は「仏塔」を意味する言葉で、人々はそれ自体がお釈迦様の化身と考え、崇めている。また、日常的に人々が足を運ぶ、いわば集会所のような役割も果たしている。

ヤンゴンにあるシュエダゴンパゴダは国民の旅行先にもなっている聖地

一方、お寺(僧院)は、僧が仏教を学びながら生活をしている場所だ。

本堂には仏像が保管されており、僧たちは、祈ったり、仏像を磨いたり修理したりしながら、共同生活をおくっている。

僧院の食堂で昼食をとる若い僧たち

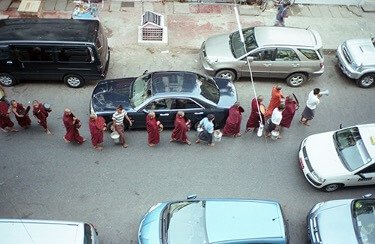

ミャンマーでは、男性は一生に一度、出家し修行することが不文律となっているため、どの町にも数多くの僧がいる。そんな彼らの日々の暮らしは、地域の住民からのドネーション(寄付)によって成り立っている。

彼らは毎朝、その日食べるものを得るために町を歩き、托鉢にまわっている。

よくもまあ、これだけの数の僧が毎日食べていけるものだ、と驚いてしまうけれど、ミャンマーの人々にとっては、分け与えるという行為が当たり前であり、日常なのだ。

ヤンゴンの市内を托鉢にまわる僧の列

不自由の中の自由。

小さな村の僧院で言葉を交わした30歳の僧は、10歳に出家したと語ってくれた。10歳から家族とはなれ、20年間、僧院で共同生活をおくっているのだ。

「僧として生きることや、共同生活に不満に感じたことはなかったの?」という私の質問に、キンマという噛みたばこで真っ赤に染まった歯を見せながら

「明日、どう思っているのかはわからない。けれど、私は、僧という生き方が自分のライフワークだと実感している」と笑顔で答えてくれた。

私が会い、話したり見た僧はミャンマー全土のほんの一部でしかないし、本来の修行僧とは違うかもしれない。しかし、彼らの中にはタバコを吸い、お酒を飲む者も多かった。

夫婦がともに暮らすことはないが、僧の中には結婚して子どもを持っている者もいるそうだ。私が抱いていた修行、出家のイメージとは異なり、彼らは、それぞれが、自らの行為に責任を持ち、自らの生き方を選んでいるように見えた。

もちろん、僧が優待される社会という背景はあるにしろ、彼らは活き活きとしていたし、自らの立場を誇りに思っていた。

そこには、自由があり、彼らの姿は、私に、もっと生活的で、現実的な宗教を感じさせてくれた。

僧院の机の上。

変わり続ける。

ミャンマーの黒歴史とも言える、50年に及んだ軍事政権の統治が終わりを迎えたのは、2011年と、つい最近だ。

そのため、ミャンマーは、今なお入国しづらい国、という印象を持っている人も少なくないだろう。外国人の立ち入りが規制されている場所が残っているのも事実だ。しかしその一方、経済面での国際交流はめまぐるしい。民主化に伴って経済は急成長しており、「アジア最後のフロンティア」として注目をあびている。

現在、ヤンゴンなどの都市部では、観光客や海外から仕事で訪れる人たちのための宿泊施設整備がおいついておらず、宿代は高騰している。2014年4月に訪れた時点ですでに、2014年度版「地球の歩き方」に掲載されている金額よりも値上がりしているほど。町のあちらこちらで、休日返上でホテル建設がすすめられていた。

ヤンゴン市内の建設現場

そんな激動のミャンマーで言葉を交わした人々は、一様に皆、活き活きと生命力をたぎらせ「今」を生きている、私にはそんなふうに見えた。

「国外持ち出し禁止の貨幣制度が変更され、旅しやすくなるんだ」とか、

「日本は経済発展させてくれた。感謝しているよ。これからも日本のものがたくさん入ってくる」とか。

彼らは、急激な社会の変化の波に揺さぶられながら、海の先に見える「これからの明るい未来」への期待感をあふれさせていた。

(左)伝統衣装を脱ぎ捨て、ジーンズ姿の若者。(右)酒屋で働く20歳。自由に発言できることが望むことだと話してくれた。

それは、今の日本にないもの、かつて日本が歩んできた歴史のなかで、「あった」であろう姿だ。経済が伸びいく時代に生きなかった私にとっては、彼らの様はうらやましくもあり、また、何か漠然とした切なさを感じさせるものでもあった。

今、この時期に、変わり続けるミャンマーの音を聞きながらここの空気を吸えたことに感謝しながらも、数年後、この国はどうなっていくのだろうと想いをはせる。

彼らに根付く、分け与え平和を望む仏教の心は、激動の変化を経てもなお、ミャンマーのままのやさしさを保たせ得るのだろうか。

変わり続ける国に生きる者としては、どうか大事なものを失わないようにと、願ってやまないのだけれど。

ヤンゴンで宿の向かいの集合住宅。各部屋で毎日ドラマが繰り広げられていた。鉄道駅から徒歩10分という立地なだけに、この建物がいつまで存在するのかと憂いる気持ちはぬぐえない。

(鶴沢)