ふしきの「ふ」芸術祭 ふしきは元気です!

被災地の芸術祭

高岡の港町、伏木に「アートNPO工房COCOPELLI」がある。障がいをもつ人の芸術表現に注目し「創る人も支える人も、アートを味わい、互いに関わる中でそれぞれの光を見つけ、共に豊かになっていく」そんな目的を掲げ設立されたNPOだ。アール・ブリュットの本来の定義=「生の芸術、飾りのない芸術、ありのままの表現 美術の知識・技術にとらわれない独創的な表現(ジャン・デュビュッフェ)」を意識しつつ、障がい者アートという限定的な世界にとどまらず表現を通じ人間性を追求する姿勢には敬意を抱く。

COCOPELLIと、令和6年能登半島地震の被災地である伏木のまちが協働で開催したアートイベントが「ふしきの「ふ」芸術祭」だ。国宝勝興寺、伏木北前船資料館、伏木気象資料館、伏木街中を舞台に、現代アーティスト14名、障がいのあるアーティスト15名の作品と建物がコラボする。日曜日に訪れたため、伏木街中の作品(店舗内等に展示)は鑑賞できなかったが、勝興寺、伏木気象資料館、伏木北前船資料館の作品を楽しんだ。

秀作揃い

勝興寺の作品で目を引いたのは岡部俊彦(砺波市)の「隠判讃金本完真(いんばんさんこんほんかんしん)」。身体と精神の混沌とした世界が寺院空間と融合し「現代の祭壇」と呼びたくなる様相を呈している。科学は物事の原因と帰結を結びつける。しかしそれが精神世界、身体世界、社会・経済関係、生態系と広がっていくと、原因と帰結が複雑に絡み合い関係性は不明確になる。解明できない複雑な関係性の中で人間は何に意識を集中すべきなのか。そのような問いかけを感じるインスタレーションだ。

また、広田郁世の日本画がよかった。古代から続く港町が明治に入り産業都市として栄えた時間軸、そして港湾の空間軸が見事に表現されている。港特有の水面のクオリアに感じ入る。

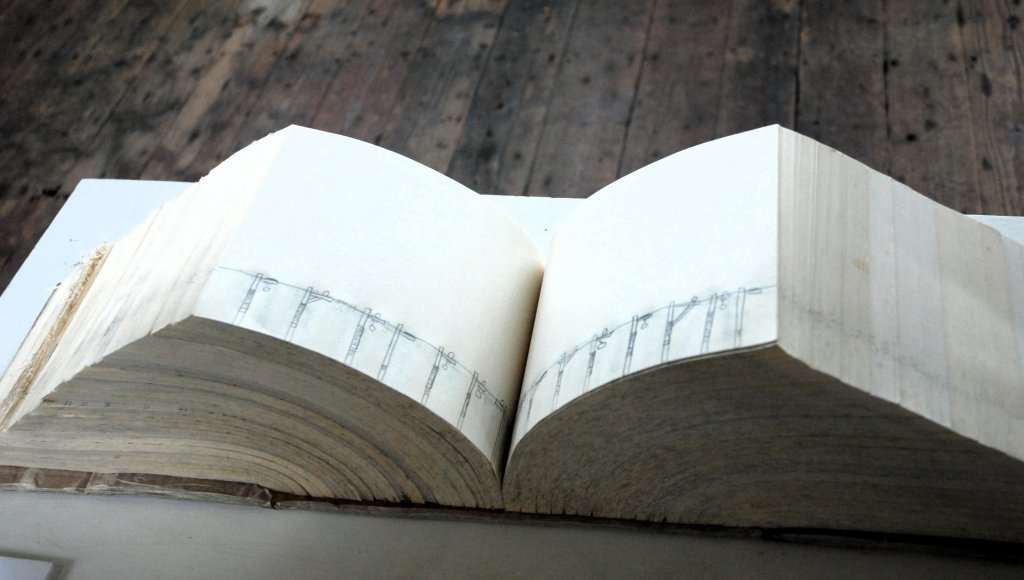

磯野貴之の「でんちゅうでんせん」は、まさに「生の芸術」。子どもの頃から電柱と電線に対し強い興味を抱いていた磯野貴之が、中学時代に突然描き始め、3か月間描き続けた42000本の電柱とすべてをつなぐ電線。描きたいから描く。衝動と集中。そこには余計なものが一切無い。

まちを歩く

伏木のまちを少し歩いた。被災の爪痕が残るなか、色づき始めたカラタチの生垣、二匹のまち猫、歩いてみたくなる路地や坂道に出会った。解体、復旧だけでは心は再生しない。ちょっと視点を変えたり、何かに強く惹かれたり、いろいろな人の大事にしているものを教えてもらったり、アートは心の自由を広げてくれる。

(米田)